改正民法に対応済

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

- 本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。

- BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。

- BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、A・B間の合意により本件賃貸借が解除された場合、B・D間の転貸借が期間満了前であっても、AはDに対して甲建物の明渡しを求めることができる。

- BがAの承諾を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B・E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできない。

- AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引渡しを受けていないときは、B・F間の賃貸借の終了時にFはBに対して本件敷金の返還義務を負わない。

改正民法に対応済

【答え】:2

【解説】

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。

1.本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。

1・・・妥当ではない

●必要費 → 賃貸人負担 → 「直ちに」償還請求できる

●有益費 → 賃貸人負担 → 「賃貸借終了時に」償還請求できる

【賃貸借における必要費】 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、

直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。この点は正しいです。

【対比:使用貸借における必要費】 「借用物の通常の必要費」は借主が負担します(595条1項)。つまり、借主は貸主に償還請求できません。

【賃貸借における有益費】 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、償還をしなければなりません。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます(2項)。本問は、「有益費」について「直ちに」償還できるとなっているので誤りです。

【対比:使用貸借における有益費】 賃貸借同様、貸主側が負担するのですが、償還期限については、規定されていません。

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。

2.BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。

2・・・妥当

●賃貸借契約期間中に賃借人が変更した(賃借権を譲渡した)場合、敷金返還請求権は、原則、新賃借人には「承継されない」

賃貸人Aの承諾を得て賃借権が譲渡された場合でも、敷金返還請求権は、新賃借人Cには、原則として承継されません。つまり、新たな賃借人Cは、原則、退去後に、敷金を返還してもらうことはできません。

(下表の一番下の行参照)

そして、賃借人Bが適法に賃借権を譲渡したときは、賃貸人Aは、賃借人Bに、未払い賃料などの債務の額を差し引いて(控除して)、敷金を返還しなければなりません(民法622条の2の1項2号)。

【考え方】もともと敷金を預け入れる理由は、自分(B)の債務不履行を保証するためです。新賃借人Cの債務不履行を保証する責任は元賃借人Bにはありません。そのため、敷金返還請求権はDに承継されず、元賃借人Bは賃貸人Aに敷金の返還を請求できます

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。

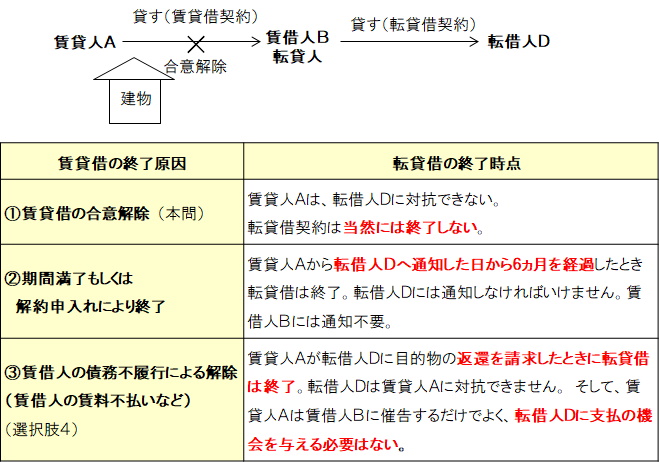

3.BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、A・B間の合意により本件賃貸借が解除された場合、B・D間の転貸借が期間満了前であっても、AはDに対して甲建物の明渡しを求めることができる。

3・・・妥当でない

●賃貸借契約が「合意解除」された場合、賃貸人Bは転借人Dに、賃貸借契約の終了を対抗できない

賃貸人と賃借人とが賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、賃貸人は転借人に対してこの合意解除の効果を主張できません(民法613条3項本文)。そのため、転貸借契約は当然(当たり前)には終了しません。どういうことかというと、賃貸借契約期間中にAB間の話合いによって、AB間の賃貸借契約を解除した場合、勝手にAB間で解除しているので、賃貸人Bは「賃貸借契約が終了したから、Dさん建物を返して!」と主張することはできないということです。つまり、転貸借契約は当然には終了しないです。(下表①参照)

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。

4.BがAの承諾を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B・E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできない。

4・・・妥当ではない

●賃貸借契約が「債務不履行で解除」された場合、賃貸人が転借人に目的物の返還を請求したとき、転貸借契約は終了

図は選択肢3と同じで、転借人がDからEに変更となります。解除の原因が「Bの債務不履行」となります。そして、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行(例:Bの賃料不払い)で解除された場合、賃貸人Aが転借人Eに目的物の返還を請求したとき、転貸借契約は終了します。つまり、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできます。よって、誤りです。

転借人Eは、AE間の転貸借契約に基づく転借権を賃貸人Aに対抗することができません(民法613条3項ただし書き)。(上表③参照)

そして、判例では、賃貸借契約を解除する際に、「転借人Eに対して支払の機会を与える必要はない」としている点も覚えましょう。

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。

5.AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引渡しを受けていないときは、B・F間の賃貸借の終了時にFはBに対して本件敷金の返還義務を負わない。

5・・・妥当でない

●賃貸借契約期間中に賃貸人が変更した場合、敷金返還債務は新賃貸人に承継される

賃貸人Aが賃貸借契約期間中に建物をF(新賃貸人)に譲渡し、所有権移転登記を経た場合は、賃借人Bの同意がなくても、敷金返還債務は旧賃貸人Aから新賃貸人Fに承継されます。

つまり、B・F間の賃貸借の終了時に、新賃貸人FはBに対して敷金の返還義務を負います。

平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |

|---|---|---|---|

| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |

| 問3 | 内閣 | 問33 | 民法・債権 |

| 問4 | 内閣 | 問34 | 民法:債権 |

| 問5 | 財政 | 問35 | 民法:親族 |

| 問6 | 法の下の平等 | 問36 | 商法 |

| 問7 | 社会権 | 問37 | 会社法 |

| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |

| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |

| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |

| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |

| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |

| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |

| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |

| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |

| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |

| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |

| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |

| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 一般知識・社会 |

| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・経済 |

| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 一般知識・社会 |

| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・社会 |

| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |

| 問24 | 行政法 | 問54 | 一般知識・個人情報保護 |

| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・個人情報保護 |

| 問26 | 行政法 | 問56 | 一般知識・情報通信 |

| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・個人情報保護 |

| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |

| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |

| 問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |